ウズクリ(ウヅクリ)とは

こんにちは。川喜金物(株)です。今回は、ウズクリについて説明したいと思います。古く歴史のある神社やお...

こんにちは。川喜金物(株)です。

今回は、ウズクリについて説明したいと思います。

古く歴史のある神社やお寺、建造物などを訪れた際に、長年の風雨や人の往来の影響、風化などの原因で、玄関口や濡れ縁、板張りの板の木目が浮き出ているのを見た事はないでしょうか。そのような板の凹凸部分を<浮造り(うづくり)が掛かった>と表現するそうです。

そこから、艶を出し古建築に見られるような板の木目に立体感を持たせる加工を<浮造り仕上げ>と言います。

●浮造り(うづくり)仕上げ

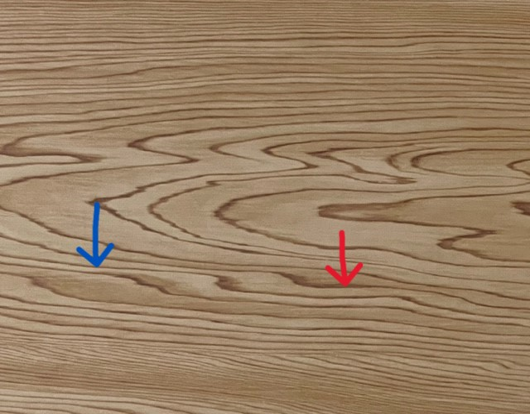

浮造り仕上げは、木材の表面を何度もこすり、木目の年輪に凹凸を付けて浮かび上がらせるのですが年輪の中で柔らかい夏目が削られ、硬い冬目が削られずに残ることで凹凸になります。

(写真はパイン材の浮造りになります。)

夏目とは年輪の色の薄く幅の広い部分で、冬目が色が濃く細い部分です。

夏と冬の木の成長スピードの違いで出来る、夏目部分と冬目部分で年輪が構成されています。

この木材の表面を手作業でこする時に使われるのが、今回ご紹介するウズクリ器になります。

ウズクリ(ウヅクリ)

●ウズクリは芽・萱(かや)の根などを干して束ねた物です。

弊社ではウズクリの名称でウズクリ器を販売しています)

●浮造り仕上げや、扉などの表面処理に使います。

昭和の中頃までは、家庭の玄関先に常備されていて、下駄や桐箱・桐箪笥の汚れ落としとしても使われていたそうです。

●中根と細根の2サイズがあります。

<浮造り仕上げの補足>

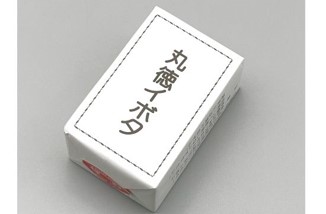

趣があり美しい浮造り仕上げですが、実はとても手間がかかっています。サイズの違うウズクリ器を使い分けて、こすって凹凸をつけるだけではなく、イボタ虫が分泌する蝋(ロウ)などを塗って艶を出したりして完成させます。

弊社で販売している丸徳イボタには、イボタ虫の蝋は含まれず、パラフィンロウとタルク(粉末滑石)が主原料になります。

こちらは敷居や車の荷台などのスベリ加工に使用され、ご好評頂いております。

同じようにスベリ加工に使用されるパラスベリローは、原料がパラフィンロウになります。

因みにパラフィンロウは炭化水素化合物(有機化合物)の一種で、石油製品です。

タルク(和名:滑石)は層状鉱物で、石の状態で採掘された物を粉砕し粉末にして使用されています。

又、タルクの原石は、白や灰色の他にピンクや薄緑色などもあるのですが、粉砕することで白・灰色の粉体になるそうです。

いかがでしたでしょうか?

木製扉の表面処理や敷居のスベリが気になる方は、下記から詳細をご確認下さい。

検索結果 (kawaki-sowa.co.jp)

川喜金物(株)